装着編

それではいよいよ装着編です。

その日、お袋がいきなり「とうとう結婚する気になったか」と聞いてきます。そんな気など全くないのにどうしたかと思いきや、どうも「ダイアモンドリング」の箱を自宅の客間においてあるのを見て、とんだ勘違いをしたようです。どう見てもとても宝石が入っていそうな箱には見えないっ!それに「軽自動車専用」と書いてあるでしょ!もう。危険なネーミングなので気をつけましょう。

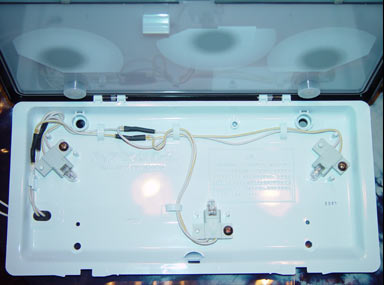

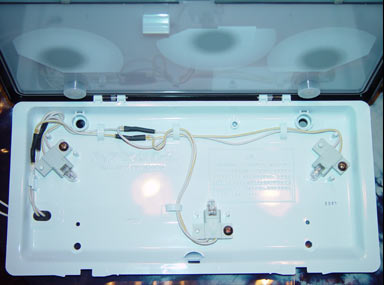

その「ダイアモンドリング」ですが、フロント用とリヤ用があります。下がフロント用、上がリヤ用で本体の後ろから写しています。ご覧の通り、本体は全く同じ物ですが、違いは背面の取りつけ部分にありました。

フロント用はダイアモンドリングに厚めのステーを2本取り付け、そのステーをバンパーとの間に挟むような形で取り付ける(上の写真ではまだ付けていません)ようになります。このステーによって普通のナンバープレートを取りつけるようにしか設計されていない「ヤワ」なバンパーに、ダイアモンドリング分の重量増があっても本体の上半分が2本のボルトで固定されてさえいれば、安定して装着できるようになっています。

一方リヤ用は購入時から既にステーが取りつけられており、そのステーはフロント用とは違い上から下までしっかり伸びています。もちろん車体に取りつけるための穴は上2箇所ですが、下のほうには「衝撃吸収用のゴム」が付けられていました。リヤ用(上段)の左右2本のステーそれぞれの手前に1個ずつ付いている白くて丸い物がそのゴムで、厚さは5ミリほどです。

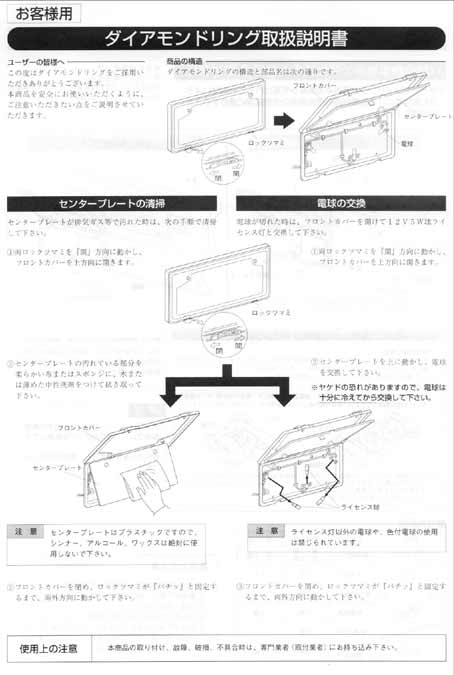

「ダイアモンドリング」の構造は、ベースとなる部分に電球が3つ仕込んであります。

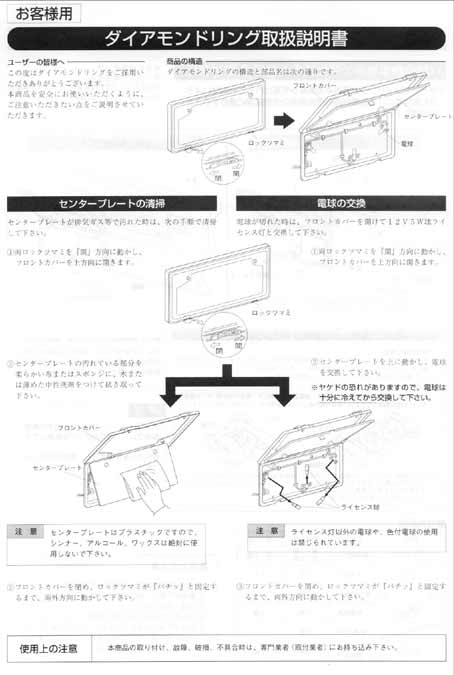

その手前には開閉可能な(写真は開けた状態)「センタープレート」と称される白い板が来ます。これはカメラのストロボのワイドフィルター、減光フィルターの役目、つまり3箇所で光る電球の光をナンバープレート全体が均一に光るように散光させる役目をしています。そのために電球の真上に来る部分には、光が漏れ過ぎないように印刷処理もしてあるのが見て取れますね。さらにその上にナンバープレート本体を取りつけるための「フロントカバー」なるフレーム部分が来ます。この部分が購入編のとおり「5色から選べる」ようになっています。自分はメタリックブラックを選びましたが、「メタリック」を名乗る以上「ラメ」もかなり沢山入っていました。

また、通常「センタープレート」は「フロントカバー」に引っ掛けてあり一緒に開閉されますが、掃除をする時などは必要に応じて分離させて、それぞれでの開閉も可能です。

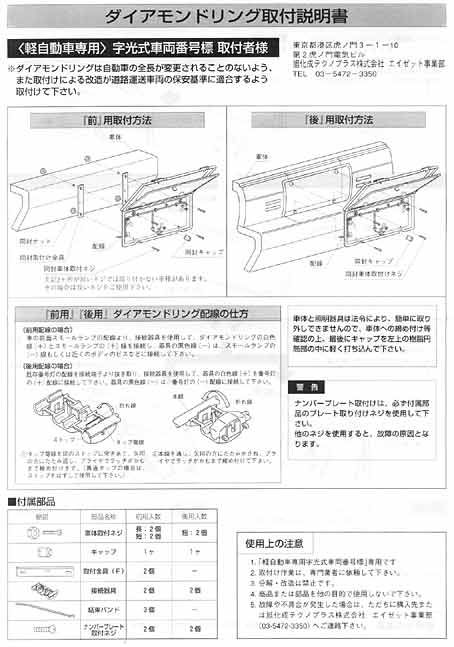

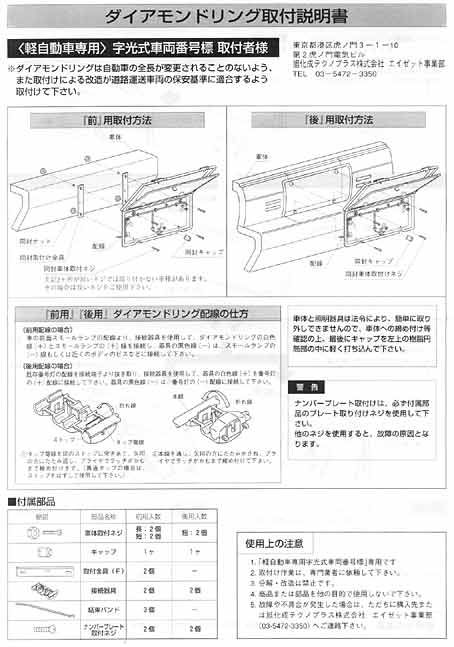

それでは装着に取りかかりましょう。「説明書」に従って作業を進めます。この説明書はフロント用、リヤ用共に共通で、それぞれの箱に全く同じ物が入っていました。両面印刷がしてあり、片面は取りつけ業者向け「取付説明書」、もう片面はユーザー向けの「取扱説明書」になっています。電球を光らせるだけなので配線は至って簡単です。クルマいじりとしては「超初心者級」の作業ですので、誰でもできますので心配要りません。なお取り付け業者向けの説明書の『後』用取り付け方法に4本の取り付けネジが記されていますが実際はもちろん上側の2本です。下実際は側の2本の場所に「衝撃吸収用ゴム」が付けてあり、穴すら開いておりません。

自分はフロントから取り掛かりました。前述の通り背面にステーを取りつけたダイアモンドリングをバンパーに設置します。ポイントとしては「センタープレート」と「フロントカバー」を(ガルウイングのように)上に持ち上げながら作業をするので、この時点ではまだナンバープレート本体が付いていない方が楽に作業を進めることができます。背面のステーは若干の位置の調整ができるようになっているので借り組した後、取りつけ具合を見て本締め。ナンバープレート本体をつけたら固定作業は終了です。

配線に移りましょう。スモールランプから電源を取るようになっていますので、まず車体のスモールランプとターンシグナルのアッセンブリーを外します。体裁良く、且つ機能的に考えて配線を取りまわし、必要な長さにコードをカット。付属のワンタッチカプラーで+、−それぞれを繋ぎます。説明書には「−はボディアース」でも良いとありますが、自分は両方スモールランプから取りました。

フロントのダイアモンドリングには、ラジエターの熱から配線を守るためにコードの途中まで保護ビニールが付いていました。配線は遊ばないようにこれも付属のタイラップで止めておきます。

さて、点灯テストです。お、光った。それでは安心して取り外したスモールランプとターンシグナルのアッセンブリーを元通りに取り付けましょう。

なお、説明書にもある通り「照明器具は法令により簡単に取り外しができてはいけない」ために、装着後取り付けねじの頭に「キャップ」を付ける事になっていますが、自分は付けませんでした。まぁ開けて調べられる訳でもないので、これぐらいはいいでしょ。(実は後にこれが功を奏す)

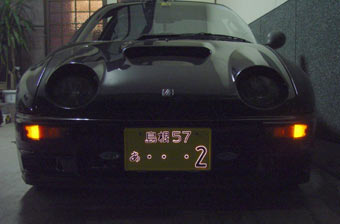

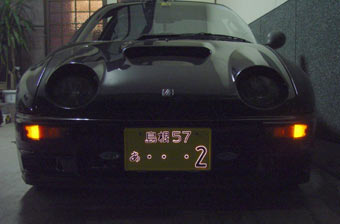

光ってる所をちょっと見てみましょう。なるほど、今まで見た事が無いだけに新鮮に見えます。

続いてリヤの取り付けです。リヤはフロントに比べてやや面倒くさいですねぇ。なぜならば、もともと付いている「ナンバー灯」を「光らない状態」にしてから取り付け、配線をしないといけませんからね。リヤもフロント同様ナンバープレート本体を付けない状態で作業を進めます。と言う訳で、まずは既設のナンバー灯を外します。バンパー下から見ると片方2本の+ネジで止まっていて、これを外すとナンバー灯がアッセンブリーごと外れます。防水、漏電の見地からも考えて今回自分は「中の電球だけ取り外して、アッセンブリーは元通りに戻す」事にしました。給電は電球を取り外したナンバー灯の配線に、付属のワンタッチカプラーでダイアモンドリングの配線を割り込ませる訳ですが、仕上がりの体裁も考えて配線の取りまわしを試行した結果(そんなに大げさな事でもありませんが)次のようにしました。

この写真はリヤのナンバープレート取り付け部です。ナンバー灯の電球も既に外してありますね。ここの中央部に穴が空いておりこの部分から配線をバンパー内に導き結線する事にしました。バンパー内に入ったダイアモンドリングのコードを必要な長さで切断し、エンジンルーム側でナンバー灯の配線につなぎました。点灯テストの後ナンバー灯のアッセンブリーを元通り取り付けて残るはダイアモンドリングの取り付けのみとなりました。ダイアモンドリングをナンバー灯アッセンブリーより先に付けてしまうと、その厚みのためにナンバー灯アッセンブリーが付かなくなる可能性が高いです。

さらに追記するとリヤ用ダイアモンドリングのコードはフロント用に比べるとかなり短く、自分の取り回しではほとんどカットする必要が無かったほどです。また耐熱用の保護ビニールもありませんでした。バンパーの穴に通した配線をエンジン側から見ると、このあたりからコードが出てきます。

さあ、ここまで来ればもう少しだぞ。

しかし、ここまで来て一連の電光ナンバー取り付け作業最大のピンチが訪れたのです。「たかが電球の取り付け作業」と思っていましたが敵は本能寺、予想もしない所に落とし穴がありました‥‥と言うほど、また深刻な問題ではありません。リヤ用ダイアモンドリング付属の取り付けネジではAZ−1の場合、車体のネジ穴まで届かないのです。スケルトンモノコックボディ設計上の宿命ですね。バンパーの穴のさらに奥、スケルトンモノコックボディそのものにナンバープレート取付け用のネジ穴が見えています。別のネジを使えばそれで良い事をA型の宿命か、「何とか純正付属品で」と拘ってしまいした。あぁ、何て損な性格だ。

さて、どうしたモノかと考える事0.2秒、フロントのダイアモンドリング取り付けに、やや長い付属のネジを使った事を思い出しました。結局フロント用を取り付けるのにリヤ用のネジ、リヤ用を取り付けるのにフロント用のネジを使う事によって全て付属ネジで賄う事ができました。フロントを作業した時、取り付けネジのキャップを付けなくて良かったー。リヤも付けずにおこうっと。

せっかくだからナンバーをつける前にダイアモンドリングだけで光らせてみよう。

最後にナンバープレート本体を取りつけて、光らせて眺めてみましょう。なるほど、こんな物でしょうね。

作業を始めて30分は経ったでしょうか。無事全ての作業が終了しました。