ロータスヨーロッパ 大解剖、その2

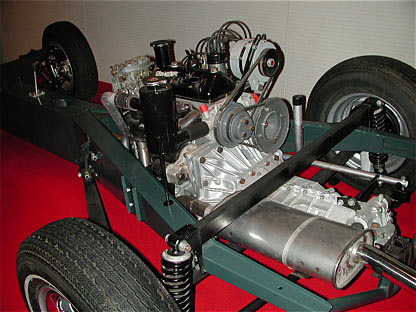

今度はリアだ。Y型のフレームの中に、エンジンが収まっている。長い長いアームが特徴。

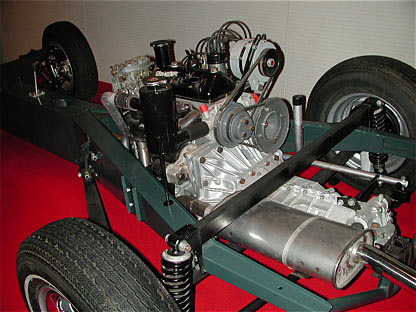

アームの付け根はどうなっているのだろう。拡大してみると、ゴムブッシュだった。最悪の場合、ゴムがちぎれてアームが抜け落ちそうな構造だ。

|

|

|

裏側 |

後ろからエンジンを見たところ。エンジンはOHV。最初にツインカムヘッドを紹介したが、当時のスポーツカーにはOHVも多かった。OHVのヘッドをDOHCに入れ替えて高性能化をはかったわけだ。

ドライブシャフトにはラバー製ではないジョイントが使用されている。エランなどはラバー製で、よくちぎれると散々文句を聞かされる。

この大解剖をみると、メカニズムがどうのこうのというより、長年世界をリードしてきたイギリス自動車産業衰退の一旦が見えてくると感じる。量産性の乏しいフレームに、量産性のないFRPのボディー。スケールメリットが出ず高コスト。目新しい技術も新たなトレンドのデザインもない。例えばフェラーリだったらそんなやり方も成立するのだろうが、エンジンは他からもってきたものをくっつけて、それが非力で高回転まで回らないとくるから、世界的に見ても見劣りしてしまう。イギリスの自動車メーカーが全て同じ構図だったわけではないのだが、これじゃあダメだ。そんな中で我々にとっての唯一とも言えるメリットは、その構造故に、いろいろといじれる余地を残してくれたということだろう。